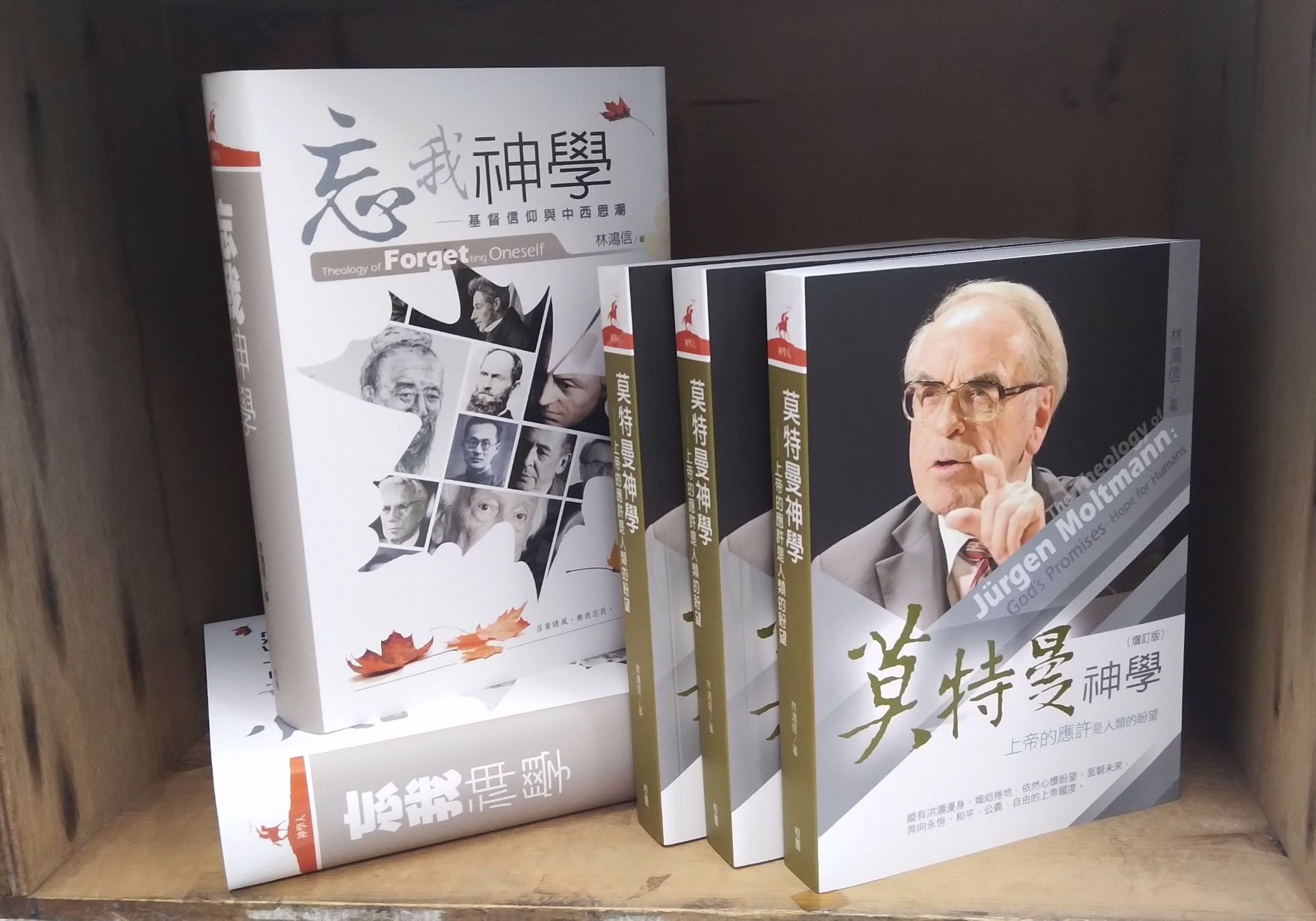

台湾神学院研究学院教授林鸿信,于怀恩堂举办「作者分享会」,介绍两本由校园出版的新书:《忘我神学》及《莫特曼神学》,从华人文化角度出发,带领读者重新体会「因信称义」的奥妙之处。

「周处除叁害」是许多人耳熟能详的民间故事。故事中的周处在除去勐虎、蛟龙,成为全村人的大英雄后,却勐然发现自己就是村民心目中,那个最恶名昭彰、令人避之唯恐不及的「第叁害」。

我们每个基督徒也都有类似周处的体验,当听到别人说有勐虎、蛟龙时,各个义愤填膺、挺身而出,却完全没有意识到,其实我们的「我」就是那个最大的问题。

由台湾神学院研究学院教授林鸿信所着、校园书房所出版的双书:《忘我神学》及《莫特曼神学》于近期全新推出。曾任台神院长的林鸿信具丰富学术研究、着作等身,其知名着作《系统神学》、《加尔文神学》等,皆以深入浅出的方式,引导读者一同探究「神学」这个深不可测的广阔领域。

藉由导论中〈周处除叁害〉的传统民间故事,对照基督信仰中「治死老我」的重要概念,林鸿信在《忘我神学》一书中,将过去的叁篇〈谁启蒙谁〉、〈点与线〉、〈落叶随风〉重新编辑、逻辑串连,取其精华成册。

在〈谁启蒙谁〉这部分,林鸿信以17至18世纪的启蒙运动为背景,提出犀利问题:「人有没有能力启蒙人自己?」他直言,当一个人自以为自己是「启蒙者」时,有可能他就正是那个不得启蒙的人;因为他想启蒙他人的念头,只不过暴露了他「未启蒙」的状况。

「对基督徒来说,只有上帝能启蒙人,人怎么敢说:我可以启蒙你。」林鸿信表示,认知到理性的极限与人的极限之意识是非常重要的。当人知道自己的极限后,可能会带来悲观、失去盼望,但如果他能在自己的极限处,开始察觉到有一个神圣的领域,对追求真理的人来讲,这是一个极大的释放。

对许多基督徒来说,「理性」和「忘我」是对立的;然而,神学学者林鸿信却认为,二者并非对立:一个真正捨己忘我的人,才可以理性的意识到自己的不足,进而跳脱自我中心的侷限,将生命更加完全交託在上帝手裡。(照片来源/校园出版社)

对许多基督徒来说,「理性」和「忘我」是对立的;然而,神学学者林鸿信却认为,二者并非对立:一个真正捨己忘我的人,才可以理性的意识到自己的不足,进而跳脱自我中心的侷限,将生命更加完全交託在上帝手裡。(照片来源/校园出版社)

接着林鸿信在〈点与线〉这部分,以「点」代表人的独特性、「线」代表人的关係性。他指出,近代社会自笛卡儿以来,非常重视个体存在,且强调人的独特性。来到21世纪,更走向极端的个体主义。从基督信仰的角度看,圣经则强调:人是活在「关係」裡面,首先是活在神和人的关係中,并以此关係为基础,进而活在人和人的关係。

「人的独特性在关係中才能发挥出来。」林鸿信提醒,并非如极端的个体主义以为把人孤立起来,就能够发展个体特质;乃是应当把人恰当地摆在关係中,不仅不否定人的独特性,甚至人的独特就是因为活在各种关係中,才显得独特。林鸿信更进一步以叁一神「位格」的概念为例,当你试图聚焦在「关係」上定义叁一时,就没有办法不讲到位格各自的独特性;反之,当你特别突显各位格的独特时,就没有办法不讲到父、子、圣灵之间的关係性,二者深深地交织在一起。

极端的群体主义就是,「有关係就没关係,没关係就大有关係。」林鸿信直言,即使在现代的东方社会,也常见「你爸爸是谁比你是谁更重要」的社会氛围。究竟我们要建构什么样的社会?是否应该追求一种容许独特性的关係,不过并非启蒙运动后的西方极端个人主义?林鸿信补充道,传统社会重关係、轻个体;现代年轻人则极端重个体、反关係;然而,真正应追求的是「关係中有独特,独特中有关係」的中庸之道。

「落叶随风」是作者用来描述因信称义的中国式意境,也是书中的最后一部分。因信称义是马丁路德及整个16世纪宗教改革的主要精神;然而林鸿信澄清,这个「信」常常被误解为「主动」的,它其实是一种「被动」的信。「信只是一种容器,领受上帝称我们为义的恩典。」我们连信本身都是从上帝被动领受而来,因此要做到「忘我」才能承受恩典,忘我就是压低自我意识―拒绝自己(deny yourself,和合本译为「捨己」)。

于是耶稣对门徒说:若有人要跟从我,就当捨己,背起他的十字架来跟从我。—马太福音16:24

因此,当我们以自己为中心时,就不可能成为一个耶稣的跟随者,也无法成为恩典的领受者。林鸿信提到,「信应该有如一种弱者的表现。」因为信就是倚靠、放手、忘我。

「一个人在因信称义时所经歷的,就像一片枯乾的落叶,当它掉下去时,就能被上帝的恩典带着走。」林鸿信描述,当叶子在空中飞舞,没有人会说是叶子自己在飞,都知道是风在吹动叶子,叶子所飘动的路径,就是风的轨迹,也就是恩典的轨迹。

曾任台湾神学院院长、台大哲学系兼任教授的林鸿信,长期投身系统神学研究,学术经歷颇丰。(照片提供/林鸿信)

「叶子走的不是自己的路,而是随着风的带领前行──无己的人生。」基于人天生的强大自我意识,每当谈到「启蒙」时,我们就觉得自己是启蒙者,而非被启蒙者;讲到「救赎」时,就不知觉站在救赎者那一方,而非被救赎者,这些都是自我意识膨胀的结果。不论西方式「我思故我在」中孤立的我;或者中国文化常见的集体式「大我」,也都存在自我意识膨胀所衍生的问题。

「当你一心嚮往上帝荣耀的时候,自然就会忘掉自我。」林鸿信带入加尔文神学观,因为当一个人有更远大的看见时,他就看不见自己了。正如巴克礼所翻译的台语圣经,把「捨己」一词翻译成「看不见自己」。

在《莫特曼神学》一书中,林鸿信则揭示了盼望的重要,因盼望牵引着我们每个人的道路;对于主再来的认知及盼望,会影响一个基督徒如何去过当下的生活、做什么样的价值判断。莫特曼神学强调盼望就是积极地为要成就神美意而立志行事,这样的盼望终将让我们明白,塬来神早已运行在我们心中,引导我们的立志行事而成就祂的美意。不过,对人而言,去明白神心意的入口却在于盼望,活在盼望中的人终究能够明白。

因为你们立志行事都是神在你们心裡运行,为要成就他的美意。—腓立比书2:13

神能将各样的恩惠多多的加给你们,使你们凡事常常充足,能多行各样善事(哥林多后书9:8)。请支持今日报媒体事工,谢谢您~(点此奉献)