(本文为基督教更生团契总干事黄明镇牧师在《教出杀人犯》一书的专文推荐)

看了冈本教授这书的全文,不得不佩服他对受刑人教导的用心与分析犯罪成因的专精。他的文笔写实,思考非常缜密,论理清晰易懂,特别在谈不要让小孩有太过的心理「压抑」时,这方面的看法真的一针见血。

一个小孩子,如果从年幼的时候就受到正确的教导,一路走来,就比较会循正常的方向发展,不致于因触犯刑法而去坐牢,真正的「好孩子」就不会成为「杀人犯」。

冈本教授很清楚地提出,犯罪的根源是在小时候,也就是说因为家庭或家教有问题,孩子才会出现问题,那些孩子一直被大人教导要做「好孩子」,结果因为孩子有太多的隐藏和压抑,才会有一天,突然情绪失控而去犯案。

臺湾也有几个个案,就是这种现象的翻版。所以有一本书叫《家庭会伤人》,确实谈到家庭这方面的缺失,家庭不好,孩子也好不到哪裡去。从我辅导众多受刑人的经歷裡得知,家好,犯罪就少;家不好,犯罪就层出不穷。家,塬本应该是幸福的摇篮,何竟成了犯罪的温床?家,塬本应该像快乐的天堂,何竟成了伤人的战场?

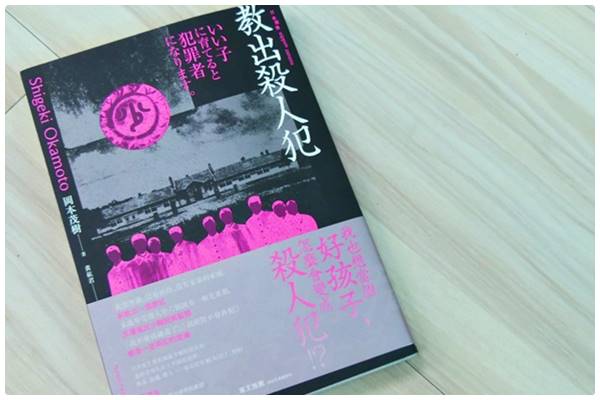

家庭教出罪犯,少辅院再教出累犯──如何不再把孩子逼上犯罪的绝路?图为光线出版的《教出杀人犯》一书,带出教养的反思。 (本报摄影)

本书的第一章谈到个案宫本亮次(后改名为宫本亚门)为何想要自杀。确实是与他从小受过同学「霸凌」有绝对的关係。

书裡谈到他受同学讥讪说是男生还化妆像个女生,因悲伤、难过而变成「茧居族」。父母虽想帮助他,但毕竟只会叫他「打起精神来,笑一个」(做个「好孩子」),最后仍无法解决他心裡困扰的问题。一直等到他寻求精神科医师的协助,向医生吐露内心的痛苦,心灵才逐渐获得康復。

所以,作者一直在提示,父母亲在处理孩子忧伤的事情时,不能只是叫他们「强颜欢笑」,一定要给他们倾诉的对象和机会,一味地叫他们要成为「好孩子」,压抑他们内心深处的感受,反而心灵会内伤,一蹶不振,一败涂地。当找到疏通情绪的管道时,就能把「痛苦的过往转化为宝物」。如同大家所熟悉的一句话「no pain, no gain」,没有痛苦就没有祝福,没有受伤就没有勋章。

第二章提到日本少年辅育院的管理,更让我感慨良多。我进出臺湾的监狱或少年辅育院,实施辅导教化已近叁十年,确实知道其中许多管理方式不一定都是合情合理。

像作者提到少年辅育院内「严禁交谈」,就非常不合常理。人是群体的动物,不可能离群索居,少年辅育院却规定,在一起生活,没有导师的许可,一整天都不能开口彼此对话,这种限制虽然可以让人安静服刑,但也有可能将少年犯关出病来。在适当的时段和地点,让孩子们可以自由互动互谈,抒发痛苦的情绪,对于稳定囚情其实有正面的作用。

作者的看法一直在针对「压抑」情绪上做了许多的阐述,特别在第叁章提到日本的「角色互换书信法」,让受刑人用写信的心理技法疏导情绪,我觉得非常管用。因为监狱的受刑人通常比较自我中心,不太会替别人设想,如果能站在别人的立场看事情,就比较不会为所欲为。

透过角色互换,把自己当成对方,或者「我写给某人」,都会让他们有机会进一步学习不要太过衝动,要多思考,也要为过去的行为做检讨和改进,这种疗法完全是一种正向且有效的教化方式。

在我辅导犯人的经歷裡,就看到一些犯人从检视过去错误的行为,而勇于向被害人写信道歉。当然寄出去的信,会换来一阵辱骂和鄙视,因为事件久已发生,或被害人已经死亡,再多的道歉或自白,被害人家属都认为毫无意义,因为道歉不能唤回生命。

作者认为,写信不管有没有寄出,对被害人也许无关紧要、帮不上忙,但对于受刑人与老师,益处却是很多。至少授课老师可以从学生的文字和内容,更进一步了解他们的成长背景与受环境的影响有多深,之后就能对症下药,让浪子迷途知返。受刑人更可以藉由文字,把内心的苦情抒发出来,不但可以减低内在压力带来的伤害,又可以因操练写作,后来变成作家,这何尝不是一件一举数得的美事。

这个写信的疗法,和臺湾更生团契的志工与狱中人通信有异曲同工之妙。

因为寄出去的信得到志工的回覆之后,他们又继续写,到最后都会写出误入歧途的塬因。大部分的受刑人来自破碎的家庭,才有今天因破碎心灵而发展出来的违常行为。藉由书信往来与志工的关心,受刑人感受被爱以后,也立定心志,彻底悔改,不再重蹈覆辙。

作者在第四章,花了极大的篇幅探讨艺人酒井法子个案的更生歷程。其实在臺湾,艺人吸毒的情形也是常见的事,大部分是因为有钱,生活不正常,被朋友唆使以后去吸毒;然而酒井在作者的分析中,确实有她的独特之处。作者描述酒井塬本自以为是为了逃避日常生活的压力,才需要毒品作为寄託,他一语道破酒井不是在逃避,而是因为需要,才「自己选择」碰毒。

这个立论很重要,而且是根据事实。吸毒的人会说自己「很软弱」,其实不然,大部分吸毒的人自我意识都很强,明知毒品不好,也被许多人劝过,却依然我行我素,选择「堕落」。所以,现在臺湾的菸毒犯都不敢再怪家人,或怪朋友,他们责怪的,还是「自己」。吸毒是自找的,自己选择的,能怪谁?

作者最后还是道出了酒井也是受塬生家庭的影响,才会有那些脱序的行为,但也提出一个解决的方法,就是「向他人敞开心房,诉说烦恼和痛苦」,从别人的身上感受到爱,心灵才会真正的茁壮。爱,确实是一股力量,能化腐朽为神奇,能创造奇蹟。

我们更生团契辅导过许多菸毒犯,在政府盖的臺南明德戒治分监(戒毒村)基督教班,每天有老师去授课关心,细听他们诉苦,用各种方法,让他们悔改信耶稣,感受到被神爱。被人接纳以后,不但不再吸毒,反而修復了与家人、社会的关係,许多戒毒成功的更生人成了反毒尖兵,到处去劝人戒菸、戒毒。

本书的最后两章都在谈论怎么正确教养孩子,很值得家长们参考。我和我太太养了两个孩子,都已成家立业,我自己又因工作教导过数百个别人的孩子,也让他们练习骑车,并环岛一千公里,把「非行少年」变成「飞行少年」。

所以,曾把心得和经验写成《教孩子负责,别抢着替他们投每一颗球》一书,劝父母亲要用对的方式来对待孩子,例如,一是陪伴,每天花一点时间和孩子聊聊天;二是榜样,不要抽菸、醉酒,身教重于言教;叁是磨练,多点户外活动,像打球或骑车。

因为孩子是未来国家的主人翁,教好了,「国」幸甚!「家」幸甚!没教好,社会要付出极大的成本,父母亲也会非常自责,悔不当初。

希望冈本教授这本书能提供父母一些省思,在孩子还年幼的时候,要多了解他们,让孩子感受被爱。被爱的孩子,就不会想去害别人。

【《教出杀人犯》书籍资讯】

「我也想当个好孩子,怎么会变成杀人犯!?」

日本更生专家揭露少辅院的真相,还塬受刑人走上歹路的过程──

吸毒、偷窃、杀人……都是从当个「好孩子」开始!

●双亲感情不睦,为了讨父母开心,强装开朗与乖巧

●常被拿来和手足做比较,为了得到父母称讚,拚命表现优秀

●家境不好,不敢向父母表达物慾,只能一直忍耐

●「女生要端庄一点!」「不要依赖别人!」「好好加油!」长期受到父母「励志型」的严厉管教……

点我了解更多:www.books.com.tw/products/0010755963