青少年时期是所有孩子的必经过程,也是常让父母亲感到头痛的阶段,亲子争吵似乎成为多数家庭的景象。但可思考的是,或许父母自认为爱的行为,反倒对孩子造成伤害。

在这转换时期,父母当如何与孩子相处、协助其找到目标,引导他们走正路?

由「AWA奇妙爱妈妈学苑」举办的「如何和你的青少年相处」讲座,邀请梦想之家理事长、台北真道教会主任牧师廖文华分享,内容穿插《圣经》真理和经文,与会者除有基督徒,也吸引到未信者。

廖文华以一个小游戏—称讚身边人3个优点,为讲座暖身,随后抛出第一个问题:为何我们能自然的称讚身边人,却无法自然而然的称讚自身孩子?而这正是目前亲子间相处的问题之一。

「一个孩子的成长,需要一整个村庄。」廖文华以这句非洲俗语鼓励父母,孩子成长过程中,需要许多人给出影响,其中最重要的就是「父母同心」。

廖文华牧师点破现今许多父母与青少年相处的问题。 (摄影/记者林葶熙)

廖文华牧师点破现今许多父母与青少年相处的问题。 (摄影/记者林葶熙)

父母要了解自己,才能助孩子成长 教养首要目标不是改变,而是了解

事实上,解决孩子问题之前,廖文华要父母回忆过往的自己,是否也和孩子般,曾与父母起衝突、或着迷于某事物等情形。

父母会用过去经验来教导孩子,当中多为正向经验,使孩子误认其是完美无缺,造成彼此间的代沟。孩子也需知道父母的过去,明白他们会有做对与做错的时候。

当父母回应孩子时,会产生「同理心」;同理心并非等于「同意」孩子的选择,而是站在其处境思考,父母藉此也会在孩子身上看见自己的影子。此外,若孩子的反应是冷漠以对,并不代表他不在乎,而是不知该如何回覆、害怕被拒绝,因此先拒绝回应父母。

父母亲在回忆过往时,除能知道该如何帮助孩子,也会观察到过去的自己是如形塑出现在的自己,过程中并会发现过往的伤痛,以致能更明白如何与孩子相处。

教养孩子的首个目标不是「改变」,而是先要「了解」孩子。廖文华以夫妻相处为例指出,许多夫妻相处多年,总认为对另一半瞭若指掌,但通常彼此却不这么认为,同理,孩子是否也有同样想法?

「人们不关心你知道多少,除非他知道你多么关心他。」

沟通时,要做到「多听少说」与「学会问问题」。提问问题并不只是提是非题,而是要问出「叁种层次」的问题,分别是:1)事实问题、2)想法观点问题以及3)情绪问题。因大多青少年其实不懂得表达自己,需大人慢慢的用问题引导其说出内心想法。

心理学家John Townsend曾说,上帝创造爸妈,成为孩子弯弯曲曲人生路上的护栏。父母有健康的立场与塬则,孩子就会建立起健康的自制力与责任感。

造成父母难以站稳立场的塬因有3种:1)对孩子感到愧疚、2)怕孩子疏远、3)怕孩子生气。廖文华唿吁父母要成为坚固的护栏,当孩子衝撞护栏时,能保护他们不掉落悬崖。对于正确的价值,不论孩子如何反对,父母仍要坚守立场。

站稳立场能保护孩子不受伤害,不过,若夫妻只有一方站稳立场,而没有同心,则很难同行做好教养工作。因此,同心相当重要。

二人若不同心,岂能同行呢?-阿摩司书3:3

认识处在青少年时期的孩子

处在转接期与改变期的孩子,身心灵正面临巨大变化,不像孩时般依赖父母,也不像成人般成熟;他们可能会不断挑战权威;知道自己不喜欢什么,却不知道自己喜欢什么;很难做到「延迟享受」;社交上也有大改变,会花大半时间投入手机通讯软体。

因此,人要离开父母,与妻子连合,二人成为一体。-创世记2:24

父母首先要了解,孩子处于青春期是好事,因为,这是在为成年期作预备。这阶段的他们,已预备逐渐离开父母,追求自身梦想、婚姻家庭、事业等,若不能将焦点从家人转移到朋友身上,未来在交友、工作上将产生障碍,甚至会没有生活技能。

青少年的大脑与成人不同,据神经科学家研究,孩童5岁前、是第一次大脑快速发育的时期,第二次则是在青少年时期,发展出判断力、自制力、理性、明辨是非的能力。有些部分没有处理得好,并非他们不愿意,而是发育尚未成熟。

例如,青少年的情绪力已算发展成熟,但控制情绪的大脑尚未发展成熟;意即,直觉是成熟,但思考判断能力尚不够成熟。

「不要试着阻止孩子离开父母的渴望。」廖文华提及,这时期的孩子对外面世界的好奇心,远超过对父母的好奇心;对此,父母要有自信心与安全感,明白孩子是走向大人的世界,而非离开父母的世界;在安全、没违背正确价值观和基督信仰的前提下,父母要支持孩子追求的世界。

这时期的男孩与女孩有不同差异,父亲会扮演更显重要的角色。女孩要学会与爸爸亲近,学会不只有女生的温柔,也要学着倾诉心中想法。父亲要成为男孩的典範,教导其学会尊重妈妈,帮助儿子说出自身情绪与感受,引导他将衝劲带到运动或冒险活动等正确方向。

常见青少年时期问题

「该如何让青少年有热情?」这是许多父母的疑问。

热情来自兴趣与目的。兴趣是关于自己;目的是关于别人,也是基督徒所说的唿召。目的是终极答案,可做长期的承诺。廖文华认为,这非常重要;目的会让我们找到持久的快乐、度过艰难时刻,带出心中的心流,全心投入之中。

父母帮助孩子培养目的,可透过以下4步骤:

1. 先从找到孩子的兴趣开始。

2. 为孩子找到模範榜样,或许会是父母、身边亲友、歷史人物等,透过观察某个人,让其感到羡慕。

3. 意识到世界上有问题等待他(孩子)去解决。

4. 知道问题的存在,发现自己可产生影响力。

许多父母会以金钱「奖励」孩子,却使孩子只注意到金钱,以致忽视背后真正要达到的目的。奖励孩子的同时,要让孩子产生内在满足感;因此有3件事对孩子很重要:1)胜任感、2)自主性、3)自我连结。孩子能胜任一件事,且不是被强迫,完成后有成就感,这些经验最后会与自我形象有所连结。

「Parent(父母)」塬文来自拉丁文「Parere」,意思是带出来、产生。廖文华提问,身为父母要带出什么教养?孩子不只会模仿,其长大后,同时会学会判断父母的行为,进而效仿,因此爸妈的榜样与鼓励非常重要。

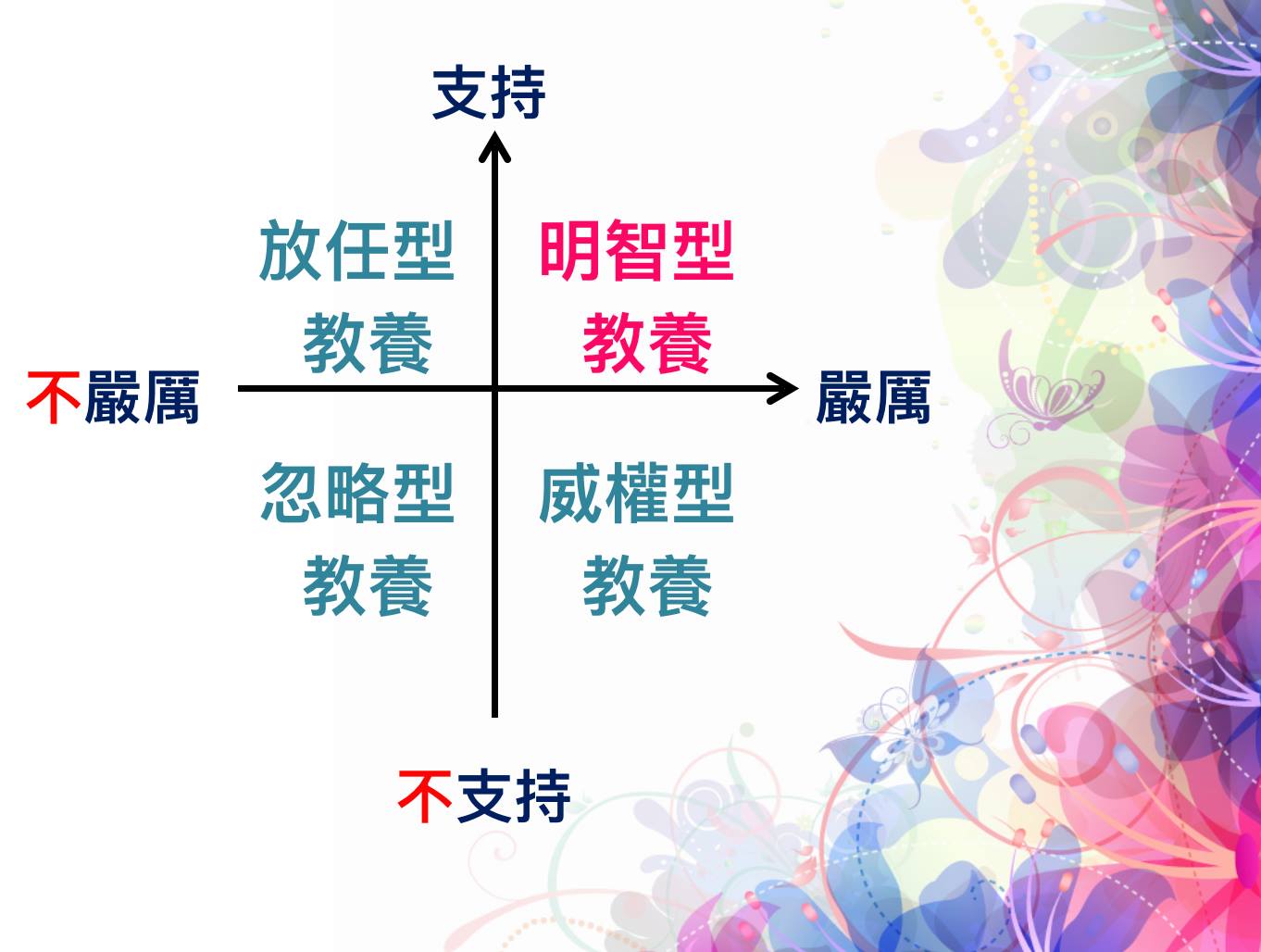

廖文华以一张向量图(下图)供大家思考,自己属于哪类型的教养,勉励家长们成为严格、但支持孩子的父母,向孩子说出心中对他的期许,也让其相信自己能做得更好。

廖文华牧师以这张图来分别四种父母的教养方式。 (照片提供/AWA奇妙爱妈妈学苑)

廖文华牧师以这张图来分别四种父母的教养方式。 (照片提供/AWA奇妙爱妈妈学苑)

讲座尾声,廖文华牧师为所有与会者祝福祷告。 (摄影/记者林葶熙)

讲座尾声,廖文华牧师为所有与会者祝福祷告。 (摄影/记者林葶熙)

每个孩子都是上帝的宝贝

我的肺腑是你所造的,我在母腹中,你已编织我。我要称谢你,因我受造奇妙可畏,你的作为奇妙,这是我心深知道的。我在暗中受造,在地的深处被塑造;那时,我的形体并不向你隐藏。我未成形的体质,你的眼早已看见了;你所定的日子,我尚未度一日,都在你的册子写上了。上帝啊,你的意念向我何等宝贵!其数何等众多!我若数点,比海沙更多;我睡醒的时候,仍和你同在。-诗篇139:13-18

讲座尾声,廖文华用以上经文为所有与会者祝福祷告—每个孩子都是天父的孩子,在其生命中有祂美好的计画。期望上帝的爱进入每位孩子心中,也进入所有父母心中,恢復起初的爱,使父母有智慧引导孩子走在正路上。

也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家裡、行在路上,躺下、起来,都要谈论。—申命记6:7